食品の安全を脅かす3つの要因の1つ、生物的要因(食中毒を起こす微生物)。今回は、食中毒予防のために知っておきたいその傾向を明らかにしましょう。

ますます重要になるノロウイルス対策

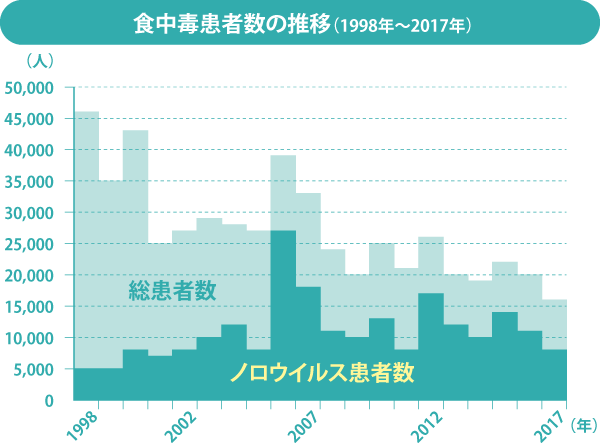

まずは、この20年間(1998年~2017年)の食中毒患者数の推移を見てください。

年によって増減していますが、2つの傾向があります。1つは、ノロウイルス以外の食中毒患者は着実に減少し、2012年以降は10,000人を切っていること。もう1つは、10年以上、ノロウイルスが食中毒患者のほぼ過半を占めていることです。

つまり、第4回の「食品事故の実態を知る」でも述べたとおり、食中毒対策としてノロウイルス撲滅の重要性が年々増している、ということです。

食中毒患者は冬場に多い

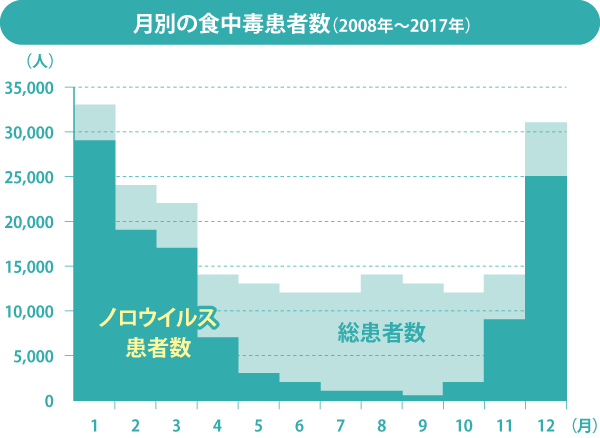

次に、10年間(2008年~2017年)の月別の食中毒患者数です。

食中毒と言うと梅雨時から夏場のイメージがあります。でも、ノロウイルスの影響で、食中毒患者は冬場に多く発生するようになりました。

ただ、ノロウイルス以外の食中毒は夏場に多く発生していますし、この10年間の死者数52人のうち21人(40%)が8月に亡くなっていますから、夏場の用心は必須です。

ノロウイルスは1件あたりの患者数が多い

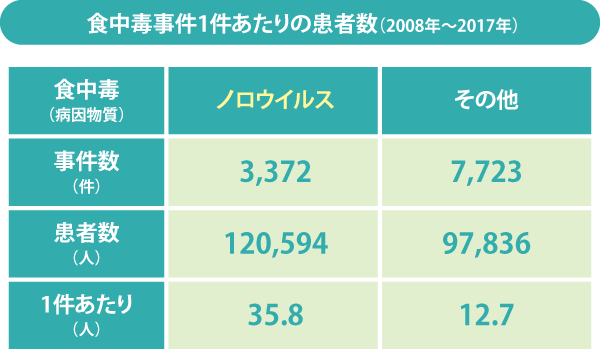

そして最後は、同じくこの10年間の食中毒事件1件あたりの患者数を見てください。

ノロウイルスが発生すると、ノロウイルス以外の事件に比べ、その患者数は約3倍となっています。それだけ、伝播・感染しやすいということです。

食中毒予防のためには、これらの特徴も意識して取り組まなければなりません。

データ出典:厚生労働省「食中毒統計資料」