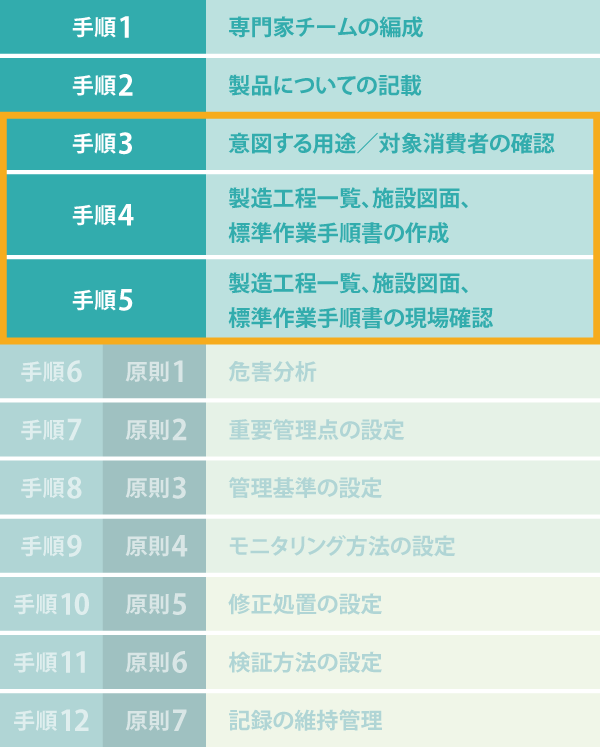

前回の「HACCPの準備(前編)」では、HACCP導入の経営判断にふれた上で、手順1と2を説明しました。今回は、手順3~5についてです。

意図する用途 /対象消費者の確認(手順3)

この手順は、製品の特徴を明確にし、危害分析の基礎資料として活用するためのものです。

●加熱するのか、生で食べることはないのか

●食品危害を受けやすい小さな子供、体力のないお年寄り、病人が食べる可能性

などの検討をします。

典型的な例としてハチミツがあります。ハチミツは健康的な食品の代表選手ですが、1歳未満の赤ちゃんに与えてはなりません。(厚生労働省「ハチミツを与えるのは1歳を過ぎてから。」参照)

実務においては、用途や対象消費者はマーケティングのために商品設計・開発の段階で十分に検討されているでしょうから、それを活用してください。

製造工程一覧図、施設図面、作業手順書の作成(手順4)

製造工程一覧図(フローダイアグラム)は、原材料の受け入れから製品出荷までの製造工程の流れを図示したものです。施設図面には、施設の構造、設備の配置、食品の移動経路、従業員の配置と動線、作業施設内の清浄度を分かるようにします。作業手順書は、誰が担当しても同じ作業が行えるように、どういう作業をどのように行うのか、を決めて書面に記述したものです。

いずれも、危害分析を正しく行うためのものです。

製造工程一覧図、施設図面、作業手順書の現場確認(手順5)

危害分析を正しく行うための図や手順書が、現場の実態と違っていたり、見落としがあったりしては、正しい危害分析は行えません。HACCPチームで現場確認をして、図や手順書に間違いや記載漏れがないか確認します。

HACCPの準備:まとめ

ここまで、HACCPの7原則(手順6~12)、そして前編・後編と2回にわたり、準備段階である手順1~5を見てきました。

食品危害を分析して、重要な部分をきちんと管理する、危害分析を正しく行うための準備をする、という内容がお分かりいただけたと思います。