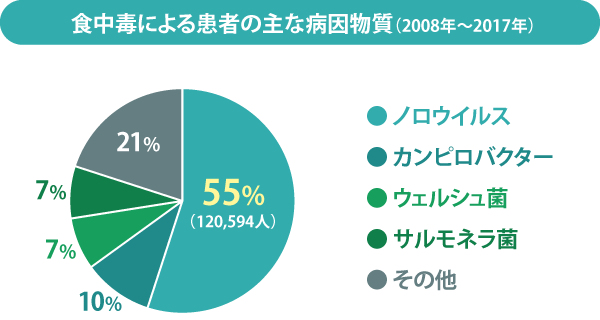

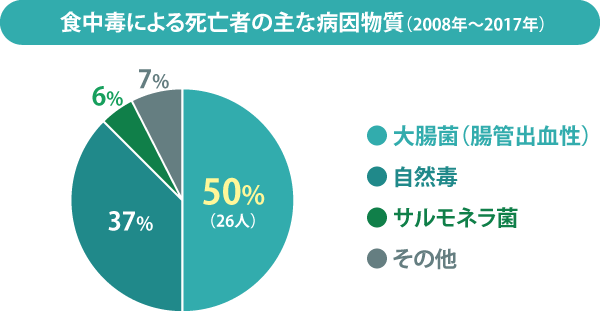

食品事故の実態を、厚生労働省のデータに基づいて見てみましょう。ここでは、最近の10年間(2008年~2017年)に発生した食中毒を対象とします。

食中毒患者数が多いのはノロウイルス

この10年間での食中毒患者数は22万人に迫っています。

このうち、ウイルス性病原菌のノロウイルスが12万人を超え、全体の55%を占めています。その次に多いのは細菌性病原菌のカンピロバクターの2万人余ですが、ノロウイルスの5分の1にも届きません。さらに続くのは、同じく細菌性のウェルシュ菌とサルモネラ菌で、共に1.5万人余です。

死亡事故の半数は大腸菌が原因

一方、この10年間で、食品事故による死亡者数は52人です。

このうち、自然毒による死亡者は19人。自然毒とは、毒キノコとかフグの類で、一般の食品安全とは少し種類の違うものです。そして、自然毒を除いた33人のうち、26人が大腸菌(腸管出血性)によるもので、全体の50%を占めることになります。

必須なのはノロウイルスと大腸菌対策

食中毒を防ぐためには、まずはノロウイルスと大腸菌がターゲットです。特に死亡事故を防ぐ大腸菌対策は、他の病因対策にもつながる重要なものになります。

理屈からいえば、ノロウイルスと大腸菌を撲滅できれば食中毒患者数・死亡者数を半減できることになりますが、それだけ対策が難しいという結果でもあります。

データ出典:厚生労働省「食中毒統計資料」