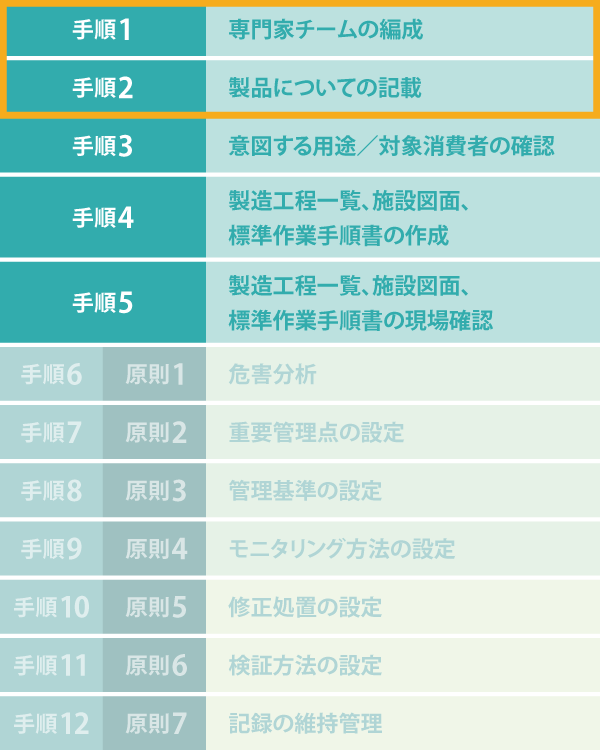

第11回~第13回まで、HACCPの7原則(手順6~12)を見てきました。

今回から、HACCPの準備段階である手順1~5です。その手順に入る前の、たいへん重要なステップから見ていきます。

HACCP導入の経営判断

HACCPの手順に入ってはいませんが、12手順同等、またはそれ以上に重要なのがHACCP導入の経営判断です。「HACCPは経営判断ではなく、義務化だ」という疑問があるかも知れませんが、何しろ新しいしくみを理解し導入するのです。それ相応のエネルギーが必要になります。

HACCPによる食品安全のしくみや関連情報を理解し、導入し、定着させるためには、食品安全の「壁」を乗り越えなければなりません。そのための時間、経費が必要になるのです。中途半端な取り組みでは、HACCPが身につかずに形骸化してしまいます。やるからには一挙に壁を乗り越えましょう。具体的な実務は、責任者や担当者を決めて任せるとしても、しくみを変えるための投資をする判断・覚悟は経営者のテーマです。

HACCP専門家チームの編成(手順1)

HACCPの最初の手順は、食品安全の専門家によるHACCPチームの編成です。このチームが、経営者の方針に沿ってHACCPを構築し、現場の実務をリードしながら円滑にHACCPを運用します。

HACCPチームは、製造部門を中心に品質管理、営業などの責任者によって構成します。このメンバーが食品安全の専門家であることが理想的ですが、そうでない場合もあるでしょう。その場合は、外部の専門家の力を借りることになります。でも、そんなことはいつまでも続けるべきではありません。お客様に安全な食品を提供する組織の責任者は、食品安全を理解する必要があります。各部門の責任者には、早く食品安全の専門家になるよう壁を乗り越えてもらわなければなりません。それも結局は経営方針によるところが大きいと言えるでしょう。

ちなみに、食品安全の専門家になるということは、子供の頃の自転車の練習と似ています。乗れるようになるまではたいへんですが、一度乗り方を覚えてしまえば見える世界が変わります。

製品についての記載(手順2)

食品製造にあたって、どんな原料にどんな加工をしてどんな製品を作るのか、製品の設計を明確にします。

具体的な内容は、次のとおりです。

1. 製品の名称、種類

2. 原材料

3. 添加物とその使用量

4. 容器包装

5. 性状・特性

6. 製品の規格

7. 賞味期限・消費期限、保存方法

次回に続きます。